Was geschieht mit Gedanken, die unausgegoren sind, weil sie auf Unwahrheiten beruhen? Solche Gedanken geistern manisch ruhelos wie Totengeister in der Welt herum, auf der Suche nach Erlösung. Wer mag sich ihrer erbarmen? Im Yoga spricht man von Manas, dem niederen Geist (Verstand), der beruhigt werden muss, um höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Manas gründet selten in der wahren Wirklichkeit. Ein auf Unwahrheit aufgebauter Gedanke kreist endlos um sich selbst, erzeugt innere Widersprüche und kostet ständig Energie, weil er gegen die Wirklichkeit aufrechterhalten werden muss. In seiner Unerlöstheit verhärtet er sich zum „Tot-alitären” – ein toter, dem Lebendigen feindlich gesinnter Geist.

Platon erkannte, dass die Seele, die in Unwahrheit lebt, in einem Zustand der Stasis – des inneren Aufruhrs – gefangen ist. Nur die Enthüllung der Wahrheit, die Aletheia, kann der Seele ihre natürliche Harmonie zurückgeben. Die Lüge zerreißt die Seele in widerstreitende Teile: himmelhoch jauchzend, wenn sie von aufgepumpten Vorstellungskonstrukten überlagert ist, und zu Tode betrübt, wenn diese zusammenbrechen. Nur die Erkenntnis der Wahrheit fügt sie wieder zusammen.

Die Yoga-Philosophie kennt die Kleshas, die leidvollen Spannungen aus falscher Erkenntnis. Besonders Asmita (das falsche Selbstbild) und Avidya (die Unwissenheit über die wahre Natur der Dinge) halten den Geist in ständiger Unruhe. Der Mensch, der sich selbst und die Welt falsch sieht, kann keinen Frieden finden. Erst Viveka, die Unterscheidungskraft zwischen Wirklich und Unwirklich, bringt Befreiung.

Wenn die Lüge durchschaut wird, löst sich der Gedanke auf wie ein Knoten, der sich entwirrt – der Moment der Katharsis. Plötzlich wird klar und einfach, was vorher verworren war. Paradoxerweise wehrt sich der unerlöste Gedanke oft gegen seine eigene Befreiung, denn die Wahrheit kann zunächst schmerzhafter sein als die vertraute Lüge. Doch nur sie führt zum inneren Frieden. Wenn der Geist nicht mehr gegen die Wirklichkeit ankämpfen muss, kommt er natürlich zur Ruhe, wie ein Fluss, der seinen wahren Lauf gefunden hat.

Wenn ganze Gesellschaften auf Unwahrheiten aufbauen – durch manipulierte Narrative oder zu „Glaubenssystemen“ erstarrte Lügen – entsteht eine kollektive Lebenslüge von enormer Zerstörungskraft. Diese Narrative entwickeln Selbsterhaltungsmechanismen: Medienmacht wiederholt sie bis zur Hypnose, Andersdenkende werden als Ketzer stigmatisiert, Institutionen verteidigen die Lüge als „alternativlose Wahrheit“. Die kollektive Lüge erzeugt eine tiefe, oft unbewusste Spannung – die Gesellschaft muss immer mehr Energie aufwenden, um den Widerspruch zwischen Narrativ und Wirklichkeit zu überbrücken. Die unerlöste Spannung sucht sich, wie im aktuellen Zeitgeschehen gut zu erkennen, Ventile: Sündenböcke, Feindbilder, Kriege. Verdrängte Wahrheiten verwandeln sich in kollektive Hybris, Destruktivität und Depression. Es ist der Krieg der Toten gegen die Lebenden, der Gepanzerten gegen die Freien, der Angst gegen die Liebe. Jedoch wird sich das Unausgegorene unweigerlich einem schmerzhaften, aber notwendigen Gärungsprozess unterziehen müssen, um zum reinen Wein der Erkenntnis zu werden.

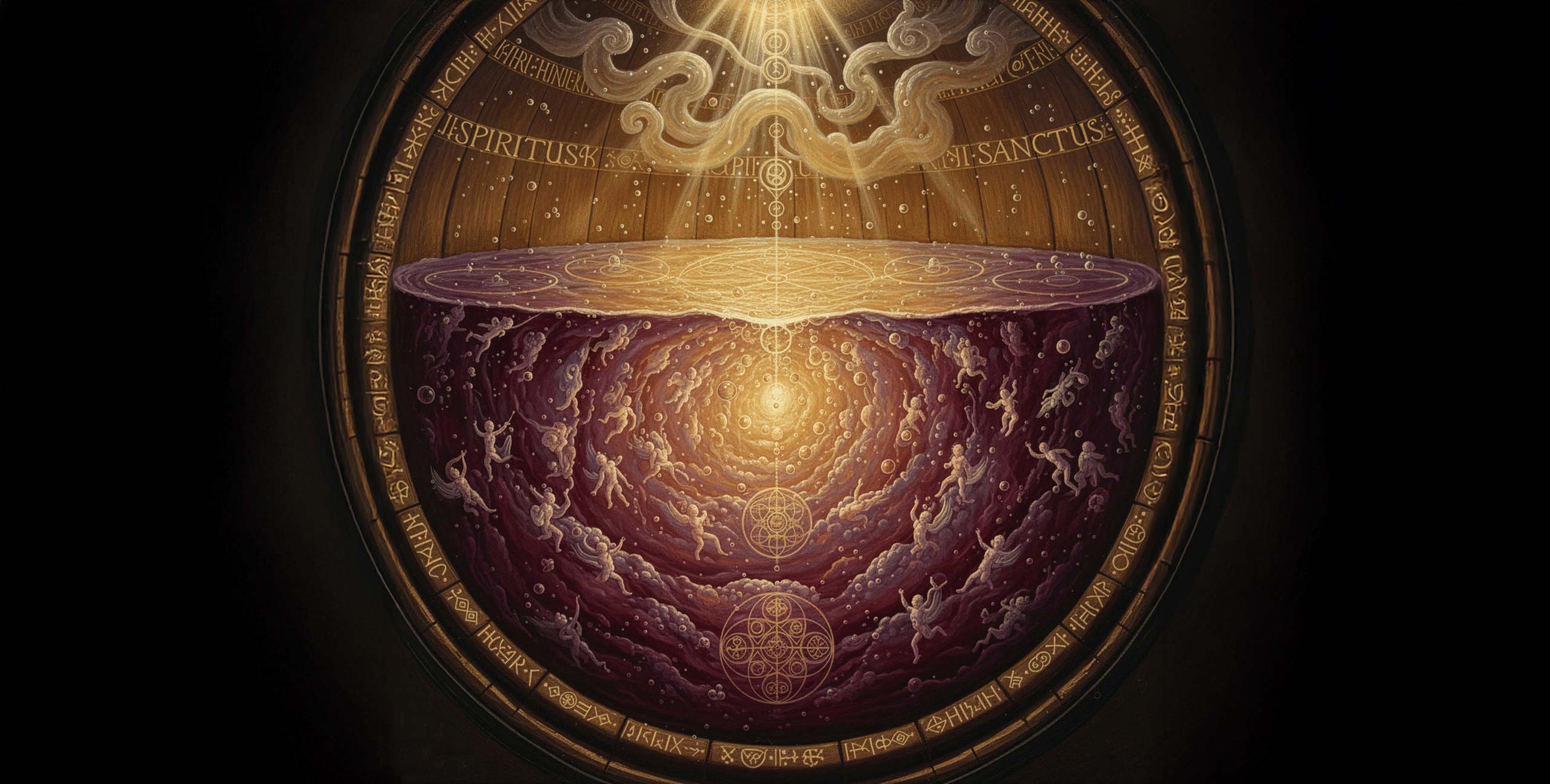

In der alten Kunst der Weinbereitung offenbart sich ein tiefes Mysterium der Wahrheitsfindung. Der Weg der Traube zum Wein – diese uralte Alchemie der Verwandlung – spiegelt den schmerzvollen Prozess wider, durch den unerlöste Gedanken zur Klarheit finden. Die Frucht muss zerbrechen, sich ihrer Form entäußern, um das zu werden, was als Essenz in ihr angelegt ist. So auch der auf Unwahrheit gebaute Gedanke: Er muss durch die Kelter der Erkenntnis, muss den Tod seiner alten Gestalt erleiden.

Dann beginnt das große Brodeln. Die Gärung – jener heilige Aufruhr, in dem die Hefe der Transformation den schweren Most der Illusion in Geistiges verwandelt und in den leichten Wein der Erkenntnis erhebt – gleicht dem inneren Ringen um Wahrheit.

Es ist kein Zufall, dass die Hefe in südlichen Gefilden des deutschen Sprachraums auch Germ genannt wird und dass die „Germ-anen“ metaphysisch und historisch betrachtet schon häufig etwas zum Gären gebracht haben. Vielleicht gehört es im Besonderen zur Schicksalsbürde der „Gär-manen“, unausgegorene Gedankenkonstrukte – wo auch immer diese in der Welt entstehen – unbewusst zu assimilieren, und diese mit den Gärungskräften des Germ in ihrem Volkskörper leidvoll zu transformieren.

Diese Gärung spiegelt sich im Kleinen wie im Großen: Im Schäumen und Arbeiten des Mostes erkennen wir das Aufwallen der Seele, die sich von ihren Illusionen befreit, während alte Vorstellungen als CO2-Gase entweichen. Die Parallele von Weingärung und Geisteswandlung zeigt sich auch in der Sprache: Spiritus ist Geist und Alkohol, das Unsichtbare und Wirkmächtige, das aus der Gärung Geborene. Wenn wir vom Spiritus Sanctus sprechen, meinen wir jenen heiligen Geist, der aus der vollständigen Transformation hervorgeht – nicht mehr der trübe Most unreifer Gedanken, sondern der geklärte Wein der Erkenntnis. „Reinen Wein einschenken“ wird zur Metapher einer Wahrheit, die alle Stadien der Läuterung durchlaufen hat, die ausgegoren ist bis zur letzten Konsequenz.

Zeit ist der stille Komplize dieser Verwandlung. Wie der Wein in der Dunkelheit des Kellers zu sich findet, so reifen Gedanken nur in geduldiger, meditativer Konfrontation mit sich selbst zur Wahrheit, bis sie in der großen Stille ihren Frieden finden. Am Ende dieser Passion steht die Wandlung: Aus dem Schmerz der Gärung wird die anandische Freude der Klarheit, aus der Einsamkeit der Kelter die Gemeinschaft des geteilten Weines – die Koinonia, der Satsang des gemeinsam erkannten Wahren.